Reproducimos un artículo de José Manuel Vilar Pacheco publicado en la revista Borrocal nº 4 de 2009 y en la Revista Rehalda nº 36 de 2022 en el que su autor relata el establecimiento de su familia en Bronchales a principios del siglo XX donde pasaban las pasaban periodos vacacionales.

LA CASA DE MANUEL PACHECO

Hace ahora ochenta años mi abuelo materno adquirió en Bronchales, según consta en escritura notarial, una heredad de labor en la partida Cerrado del Pueblo o de don Julio, como también era llamado. Sobre este cerrado se construiría años más tarde la casa conocida por todos como de las Jefas; un seudónimo o nombre que siempre me inquietó de niño, pues no sabía a qué obedecía exactamente (no pensaba que tuvieran tanto poder y mando mi abuela y mi tía, a pesar de su genio). Con el tiempo asocié el nombre a la profesión ferroviaria de mi abuelo (algo que he de confesar-me tranquilizó bastante). El abuelo fue jefe de estación en Teruel. De ahí que mi abuela y sus hijas se convirtieran irremediablemente en las Jefas, al igual que hubo forestalas, tractoristas, médicas…, por ser ésa la profesión u oficio del marido, una forma habitual de asignar apodos en el medio rural.

Mi abuelo, Manuel Pacheco Casero, compró en 1929 a Teresa de la Peña, natural de Santa Eulalia y en nombre de su padre Julio de la Peña, esta finca o cerrado apenas rodeado entonces por algunos pajares. Aquí terminaba prácticamente el pueblo y se iniciaba el tránsito hacia el monte. La casa o chalé de una planta fue levantado por el constructor Pinos (de Teruel) entre 1930 y 1932, según me cuenta Jerónimo. Sin embargo, la familia venía ya desde hacía algunos años a Bronchales, al menos desde 1925 (según consta en una postal remitida desde Teruel). Asimismo, conservamos alguna foto de mi madre, de adolescente, en Las Corralizas con fecha de 1930. La gente recuerda haber visto el cerrado plantado de centeno, trigo o patatas; detrás de la casa llegó a haber un pozo y algo más atrás, cerca de los pajares, chopos, juncos y pozas donde se lavaba la vajilla y se podían atrapar cucharetas: todo un paisaje ya inalcanzable.

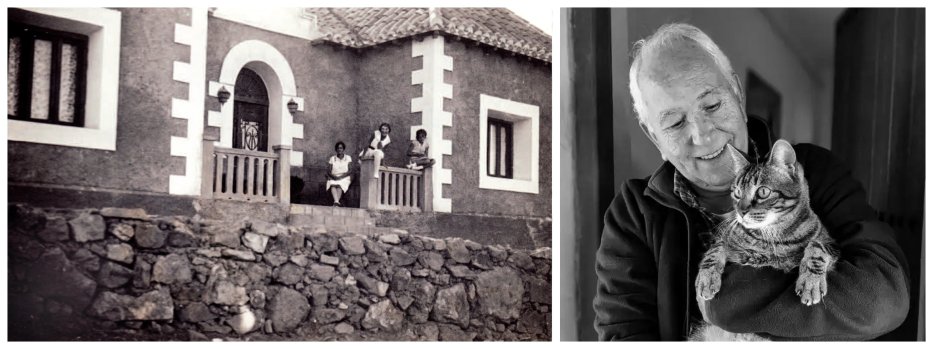

Pocas cosas se realmente de mi abuelo, a quien debo esta casa y el terreno que hoy disfruto en Bronchales. Tan solo alguna foto (como la que ilustra vagamente este artículo) hemos podido conservar de él junto a mi abuela y sus hijas (Carmen y Juana). Mi abuelo era natural de la comarca toledana de La Sagra. Por cosas de la vida o del destino ferroviario, sobre todo, acabó en Teruel como Jefe de Estación y Subinspector de Explotación de la Compañía del Fc. Central de Aragón. Esta compañía ferroviaria de origen belga, ya prácticamente en manos de la de los Caminos del Norte de España, gestionaba la línea férrea de Valencia a Calatayud y Zaragoza. En aquella época el ferrocarril era el medio de transporte de viajeros y mercancías por excelencia, de ahí la relevancia del cargo de mi abuelo en la capital turolense durante la década de los treinta. Antes había trabajado en la M.Z.A. (la Compañía de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante). Tras su paso por la estación de Segorbe, recaló en la de Teruel, ciudad en la que nació mi madre. Aquí estudió ella el bachiller en el Instituto Provincial más tarde trasladado cerca de la estación y bautizado con el nombre de Ibáñez Martín, y de aquí partió durante la guerra, primero a Zaragoza, y más tarde a Valencia.

Mi abuelo murió durante la contienda en Teruel (en enero de 1938), mucho antes de que yo naciera. Las circunstancias de fallecer en aquel triste e injusto periodo bélico han contribuido al olvido o al silencio de muchas cosas que quise saber y no pude conocer. Poco después de la guerra, la familia volvió a pasar los veranos en la casa de Bronchales, aunque ya sin el abuelo; y así desde entonces hasta ahora.

Parece ser que la casa sirvió de cuartel general en la guerra. Sin embargo, mis recuerdos sobre la casa y la familia se inician a partir de los años sesenta, poco después de nacer, cuando me trajo mi madre y empecé a pasar los veranos en esta casa; todo lo anterior se reduce a un puñado de viejas fotografías, algunas muy remotas, en las que apenas puedo reconocer algunos rostros y menos las historias que hay tras ellas. Sé que son parte de la memoria familiar y de mí mismo, y sin embargo me parecen muy distantes y ajenas. Durante algunos años la casa lució el cartel de fonda o casa de comidas, servicio que atendían mi tía y mi abuela en verano. Mi tía Juana obraba platos y guisos suculentos y generosos que colmaban apetitos de huéspedes y familias enteras. A todo le sabía sacar provecho, hasta las pequeñas migas de pan para los pájaros. Recuerdo en especial el sabor agridulce de la mermelada de naranja envuelta en la luz del amanecer o el aroma de la leche recién ordeñada hirviendo en la cocina, un espacio siempre activo y en movimiento en el que apenas se paraba desde primeras horas de la mañana. Siempre hubo en la casa un trasiego de gente en el verano: vecinos, familiares, amigos …, no quisiera olvidarme de ninguno, pero la memoria es siempre confusa y desordenada: recuerdo a Manuela y a su hija Feli, a María y a Mercedes, a Felisa, a Ascensión y a Colón, a Isabel, a mosén Ignacio; a la peña Barrera, al completo, que usó el jardín durante algún tiempo como campo de tiro pirotécnico en las fiestas valencianas o como lugar de tertulia al atardecer; asimismo pasaban por aquí tíos o primos lejanos y no tan lejanos, viejas y nuevas amistades. Recuerdo asimismo las casas vecinas a la nuestra: la de Manuel, el frutero, la de Blas y Emerenciana, la de los Paredes y la de Dolores, así como las de Isabel, Ramiro, Pascual, Benilde, y la de Jacobo Muñoz, ya desaparecida.

Entre los años sesenta y setenta, con motivo del arreglo del tejado, se levantó un nuevo piso y se reformó parte de la casa, cambiando totalmente su aspecto de chalé y su imagen de principios de siglo; y así ha quedado hasta hoy. De aquella obra se encargó Jerónimo Barquero. Creo que es un buen momento y el lugar oportuno para agradecer a él y a su familia el desvelo en cuidar de la casa (echarle algo más que una miradica o vuelta de vez en cuando). Desde aquella reforma también es conocida como la Casa del tren por el azulejo que en memoria de mi abuelo colocó mi padre sobre la fachada principal.

La primera impresión que se tenía al llegar aquí apenas iniciado el verano era la de una frescura mineral, después de casi un año de estar cerrada la casa, la humedad feraz de la hierba y de la vegetación que crecía alrededor, la percepción de la altura y de la libertad y, de fondo, la voz de la abuela ordenando el trasiego de fardos, maletas y bolsas que habíamos traído de Valencia tras un intenso y movido viaje en tren, cómo no, con trasbordo en Santa Eulalia del Campo.

El ferrocarril del Central había unido en Teruel a mi familia materna con la de Elena Samaín, que de alguna manera también forma parte de la casa. A ella la recuerdo sentada muchas tardes en el jardín, siempre con su espíritu joven y libre, y su discreto toque de elegancia (mucho aprendimos de ella mi hermano y yo).

El jardín fue creciendo poco a poco gracias a la imaginación de mi padre y a la ilusión de mi madre, pero también a los esfuerzos y a la dedicación de Gregorio y de Carmen: acacias, pinos, abetos, manzanos, rosales, margaritas, hortensias, geranios y otras plantas aromáticas y especies vegetales han ido envolviendo poco a poco de frescor y de color la casa. Lo primero que creció fueron las acacias que aún permanecen en la parte que da a la plaza. Junto a ellas, en las barandillas de la antigua terraza o la verja delantera, imaginé durante la infancia conducir trenes y autobuses, transportes que me fascinaban, al igual que las diligencias y caballerías de alguna película del Oeste que veíamos en el cercano bar del Cartero; uno de los pocos lugares donde podía verse la televisión entonces.

Este espacio, situado en la plaza que siempre conocí realmente como de la Fuente, es todo un depósito de vida y recuerdos que han perdurado desde la infancia. Desde sus terrazas y ventanas, atalayas privilegiadas e indiscretas del devenir cotidiano del pueblo, del ir y venir de la gente, he contemplado el paso de las cuatro estaciones del año, que en esta sierra son universos con carácter propio, sobre todo el paso lento y dulce del verano, el bullicio de agosto, la calma de un anochecer de julio o de octubre, o los cielos gélidos y nítidos del invierno.

Aunque en ella falleció mi madre y he visto envejecer a mi padre y a mi tía (a la abuela siempre me pareció verla igual, aunque no fuera realmente así), esta casa está asociada a la felicidad, y no solo a la que otorga el paisaje estival de la infancia; incluso algunas de las mascotas que tuvimos descansan en el jardín del que tanto disfrutaron: la perra «Linda» o la gata «Feve», esta última de nombre poco gatuno pero tremendamente ferroviario, como el abuelo Manuel. En definitiva, esta casa ha sido y es para mí un espacio y patrimonio sentimental. A mi abuelo, al que no llegué a conocer, se la debo y al empeño de mi familia, y de mí mismo, por mantenerla viva y abierta hasta hoy.

Para ellos, estas líneas cargadas de nostalgia.

José Manuel Vilar Pacheco

En memoria de mi abuelo Manuel

Valencia, primavera de 2009

IMÁGENES*

Pulse sobre cualquier imagen para verla en mayor tamaño y modalidad carrusel.

*Las fotografías son de José Manuel Vilar Pacheco y están tomadas de la revista Borrocal nº 4. La fotografía del banner de entrada de José Manuel Vilar con su gato es de Julio Verdeguer.