A cualquiera que circule por la carretera que une Gea con Albarracín no dejará de sorprenderle la presencia de unas extrañas aberturas y túneles que horadan la roca paralelamente a la carretera (fig. II). Estas obras ya llamaron la atención de aquellos que recorrían ese camino hace más de dos siglos. Buena prueba de ello es la descripción que nos han dejado acerca de esta presencia:

«Entre Cella y Santa Croche, que distan uno de otro dos leguas, permanecen trozos bien conservados de un acueducto de riego, cuyas aguas se tomaban del Turia o Guadalaviar: obra antiquísima y grandiosa que describe con exactitud y detención nuestro académico señor Trágia en su Aparato a la historia eclesiástica de Aragón». (CEA BERMÚDEZ. 1832).

Obra ingente. con más de 24 kilómetros excavados en la roca o con obras de fábrica, se trata de uno de los mayores acueductos que nos dejó la presencia romana en Hispania.

RECORRIDO

La recepción de las aguas del acueducto se producía del río Guadalaviar, a la altura del Azud de Santa Croche (fig. 1) que alimentaba el molino del mismo nombre, a unos 4 kilómetros aguas abajo de la población de Albarracín. De la presa romana aún se conservan en la margen derecha fragmentos de mortero y estructuras de sillares muy estropeados.

Aún hoy existe una presa en ese lugar. La actual estructura, muy semejante a la romana, está formada por estacas de madera de sabina verticales que fijan las vigas horizontales, entre las cuales hay un relleno de mampostería. Esta técnica constructiva, aunque no hace impermeable la obra, permite las deformaciones sin romperse en el caso de recibir fuertes avenidas.

El agua continuaba por la margen derecha del río, siguiendo el mismo recorrido por el que discurre la actual acequia de riego hasta más abajo del Molino de Santa Croche. Estaba construida en piedra y en su parte final atravesaba, por medio de una mina, una pequeña colina en la cual todavía es posible apreciar las bocas de entrada y salida de esta obra.

El cruce del río desde la margen derecha hasta la izquierda se hacía en este punto por medio de un canal de madera volado de 15 metros de luz. De él se conservan las cimentaciones de los machones que sostenían la estructura a ambos lados del río.

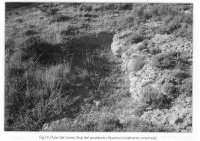

Tras el cruce del río, el acueducto sigue por la margen izquierda. excavado en la roca. A los pies del castillo de Santa Croche aparecen los primeros restos visibles en forma de mina en la roca. Desde la actual carretera se aprecia la Cueva de los Espejos (fig. II), primer tramo conservado del acueducto, y un poco más abajo, en la zona del actual túnel (fig. IV). aparece el canal excavado en la roca a cielo abierto. Continúa por la zona de El Tocón y El Martinete para llegar al Barranco de la Puta, alternando tramos destruidos con otros enrunados. Más abajo, en el Barranco del Rebollar, se ven los muros de fábrica bien conservados.

De nuevo, vuelve a aparecer poco antes del Azud de Gea (figs. V y VI), excavado en mina en la roca a una gran altura respecto al nivel del río. De esta forma atraviesa el Barranco de los Pasos y a continuación el Barranco de los Burros. En la zona de los pajares y eras de Gea desaparece totalmente la construcción debido a la intervención humana para la extracción de piedra. Tras superar la localidad, en la zona de La Cañada se pierde de nuevo su rastro hasta la zona Nordeste de este espacio. Allí se aprecian unos muros de mampostería arrasados que conducen a un nuevo tramo excavado en la roca (figs. VII y VIII).

A lo largo de la ladera situada entre La Cañada y la Hoya del Moro, el acueducto se interna de nuevo en la roca a través de una obra de minado a gran profundidad. A partir de este momento. su único rastro se puede seguir desde la superficie a través de grandes putei o pozos de ventilación (fig. IX), alineados a una distancia de unos 45 metros. Las dimensiones de estos ventanales son de 15 x 8 metros en la zona de la boca, llegando hasta los 50 metros de profundidad en algunos casos. Su finalidad era facilitar la extracción de los escombros y permitir la limpieza y aireado de la mina.

En el llano de El Espligar, los agricultores han enterrado la mayor parte de estas estructuras que dificultaban el cultivo de las tierras y. a menudo, provocaban accidentes. Entre la Rambla del Rubiol y la Hoya de la Balsa del Tío Gómez vuelve a aparecer de nuevo, alternando tramos de fábrica con otros excavados en la roca. Pasada la Hoya, aparece en el Campo de Tiro y en las canteras de la Fuensanta entre los pajares y eras de la entrada del pueblo de Cella. En ese último espacio es posible apreciar pequeños subcanales que alimentarían y enriquecerían el caudal del acueducto.

A la altura del solar de El Patín vuelve a aflorar un trozo de conducción al aire libre. El fragmento conservado excavado en un suelo de conglomerados es muy corto con tan sólo 1,50 metros de largo, 0,60 metros de ancho y 1 metro de profundidad. (ALMAGRO GORBEA, 2002).

TÉCNICA CONSTRUCTIVA.

El criterio seguido para la construcción el acueducto fue la excavación en roca y en galería de la mayor parte de los tramos del recorrido, de forma que se garantizaba su resistencia frente al paso del tiempo. Esta técnica constructiva también minimizaba los costes de mantenimiento.

El túnel excavado en la roca es de sección cuadrada, con una altura media de 1.95 metros de alto por 1,25 de ancho, aunque en algún punto alcanza los 2,25 metros de altura. Al estar la mayor parte del recorrido labrado en roca caliza tableada, ésta se rompe siguiendo las líneas de fractura y no permite cortes limpios, lo que provoca esas diferencias en cuanto a la altura del techo. De ahí que la terminación de la obra sea bastante rústica, lo que permite apreciar la técnica, así como los instrumentos empleados para excavar esta magna obra. De las huellas dejadas en la piedra (fig. VI) se deduce que para las tareas de excavación fueron empleados picos y punteros de sección triangular.

En todos los tramos en los que el acueducto discurre cerca de las laderas de los barrancos en obra de mina, encontramos ventanas de aireación. Éstas se alternan a poca distancia, unos 10 u 11 metros como término medio, y permiten seguir el recorrido del canal desde el exterior.

A la hora de construir el trazado, primero se abrían estos ventanales y después se unían los dos exremos del túnel que delimitaban. Este técnica también fue empleada en los putei de la parte final del recorrido ( fig. IX I. Primero se hacían estos pozos y después se trabajaba en las dos direcciones hasta unirse. de tal forma que los trabajadores podían realizar las labores de excavación desde diferentes puntos al mismo tiempo. Por otro lado, la construcción de estos ventanales, tan cercanos unos de otros, facilitaba la evacuación de los escombros que se extraían de la obra.

El recorrido sigue en todo momento las curvas de nivel, adaptándose a los barrancos buscando, ante todo, la mayor superficialidad posible que facilitara la extracción de escombros. Si tenemos en cuenta que en línea recta la unión de los dos extremos del acueducto da una distancia de 15 kilómetros, la sinuosidad de su traza obligó a que se construyeran 9 kilómetros más para evitar las obras de fábrica y las estructuras volantes.

Los cruces aéreos, cuando fue obligatoria su construcción, se hicieron con canales de madera, semejantes al que permitía el cruce del río en el primer tramo del acueducto. La posibilidad del empleo de madera de sabina, muy abundante en la zona y extremadamente resistente frente al agua, favorecía este sistema constructivo. A esto se unía el conocimiento que tenían de productos para calafatear los canales y así impermeabilizarlos, al estilo de la técnica empleada para las embarcaciones.

En cuanto a las obras de fábrica, cuando aparecen, están construidas en mampostería con piedras de gran tamaño unidas por un mortero de cal, formando una doble pared de opus incertum muy regular. Estos tramos del recorrido tenían revocadas las paredes y el fondo del canal, probablemente para evitar pérdidas por filtraciones.

Haciendo estimaciones acerca del trabajo necesario para llevar a cabo esta obra, si se tiene en cuenta que más de 8 kilómetros se excavaron en galería, el material de roca extraído sería de 20.000 m3. A esta cantidad hay que sumar los escombros extraídos de los pozos de ventilación del tramo final con 30 metros de profundidad por término medio y 8 m2 de sección, lo que da 25.000 m3 más y también otros 5.000 m3 de la parte excavada a cielo abierto. Esto suponía un total de 50.000 m3 de excavación en roca a los que habría que añadir otros 7.500 m3 de mampostería, correspondientes a la obra de fábrica. La mano de obra necesaria para realizar este trabajo supuso haciendo estimaciones más de 200.000 jornadas de trabajo, o lo que equivaldría a 600 obreros trabajando a lo largo de más de un año (ALMAGRO, 2002).

Pero, el elemento más destacable, además de los elevados costes que supuso en cuanto a esfuerzo humano, es la escasa pendiente que presenta el recorrido, buscando como finalidad última llegar a la ciudad de Cella con la máxima altura posible. Durante los primeros kilómetros de recorrido en los que camina de forma paralela al río Guadalaviar, también presenta la misma pendiente que el río, un 0,34 %. 1 kilómetro después de separarse del río y durante una distancia de 5 kilómetros sigue con una inclinación del 0,074 %, algo increíble para una obra de esta magnitud. A lo largo de los 9 kilómetros siguientes hasta la entrada del túnel que facilita el paso del Guadalaviar al Jiloca, toma una pendiente del 0,1 %.

A la llegada al túnel de la salida de Gea (fig. IV), para evitar que los residuos se decantaran, la pendiente aumenta alcanzando el 0,273 %. Esta inclinación se mantendrá hasta el tramo final, justo hasta las eras de Cella. Es en este punto donde en medio kilómetro el recorrido sufre una caída de más de 40 metros para igualar el nivel al que se encuentra el río Jiloca.

El acueducto es una obra muy precisa en lo que al cálculo topográfico se refiere. Esto se acentúa si tenemos en cuenta que, debido a sus características técnicas, las obras se llevarían a cabo en todo el acueducto al mismo tiempo. de cara a rentabilizar al máximo el trabajo, pues no podían trabajar dos personas en el mismo punto a causa de la estrechez de las obras.

Y todo ello disponiendo de instrumentos técnicos tan sencillos como eran la libella, constituida por dos piezas de madera en forma de «A» o el chorobates, nivel de agua de 6 metros de largo que proporcionaba nivelaciones muy sencillas, pero, como se puede comprobar en este acueducto, también muy precisas.

Para calcular el caudal del canal pueden resultar orientativas las medidas del tramo excavado en la roca al aire libre, que tiene unas dimensiones de 60 centímetros de ancho y una profundidad de 1 metro. Resulta curioso que tenga más altura que anchura, ya que al estar mojado el lado más pequeño las pérdidas por filtraciones eran menores.

A pesar de conocer las dimensiones del canal, resulta complicado saber cual es el calado que podría recibir el acueducto. Si tenemos en cuenta que el agua no podía superar 1 metro de altura y que no podría funcionar adecuadamente con un valor inferior a 0,3 metros esto daría un caudal óptimo mínimo de 350 l/seg o lo que es lo mismo 0,35 m3/seg. A pesar de estos valores mínimos, en momentos de crecida estos porcentajes se podrían elevar hasta 1,29 m3/seg.

FINALIDAD DE LA OBRA.

Después de examinar la gran cantidad de trabajo que supuso esta obra, tanto en lo que a tiempo como a dinero se refiere, es necesario preguntarse cuál era la finalidad perseguida con la construcción de este acueducto. Las hipótesis planteadas se pueden orientar hacia tres líneas de investigación: consumo humano, regadío o uso industrial.

La primera de ellas tropieza con varios problemas ya que no hay localizado en los alrededores de Cella ningún núcleo urbano de suficiente entidad como para haber necesitado un abastecimiento de agua de estas características. Además, los acueductos que estaban preparados para el consumo humano estaban revestidos con acabados en opus signinum, algo que no presenta nuestra obra.

También resulta complicado que una infraestructura tan monumental tuviera una función de regadío. Hay que tener en cuenta que el actual terreno agrícola de Cela se convirtió en zona de cultivo tras la desecación medieval de las zonas pantanosas que lo rodeaban. Y esta función de regadío podría haber sido realizada con mucho menos esfuerzo por medio de las aguas del río Jiloca sin la necesidad de realizar este trasvase entre dos cuencas hidrográficas tan alejadas.

En contra de este planteamiento también se encuentra el hecho de que a lo largo del trayecto se tuviera muy en cuenta la pendiente (en la mayor parte del recorrido por debajo del 0,1 %). Estos sólo podía significar que se quería llegar hasta Cella con la menor perdida de altura posible, intentando crear un salto artificial muy acentuado, algo que no tiene sentido si se buscaba simplemente el regadío.

Acueductos de este tipo también están documentados en el mundo romano para el aprovechamiento de explotaciones mineras. Pero, tampoco se encuentran minas de suficiente entidad en los alrededores, salvo las de hierro de Ojos Negros, aunque quedan muy lejos para que resultara rentable su explotación.

Sin embargo, buscando paralelismos con obras semejantes en otras partes del Imperio Romano encontramos estructuras industriales que podían utilizar acueductos con saltos tan pronunciados como el que tiene el acueducto de Cella en su tramo final. En Barbegal (Francia) se han hallado los restos de un sistema de molinos que aprovechaba un desnivel artificial para su funcionamiento.

Si consideramos que el salto de la parte final de nuestro acueducto estaba diseñado para el montaje de molinos y cada una de estas estructuras podría ocupar 3 metros de altura, en Cella podrían ponerse 14 molinos en escalera. El rendimiento, en cuanto a potencia, de cada uno de los molinos, suponiendo un caudal de 0,3 m3 proporcionaría 10 giros por minuto, lo que haría que se generara al 65 % de sus posibilidades 2 Kw. Con esta potencia la piedra del molino se movería a 30 revoluciones por minuto, lo que permitiría moler 24 kilos de trigo por hora.

Por medio de estos cálculos se pueden hacer estimaciones acerca de la cantidad de harina producida en un año, algo que nos puede orientar para conocer el poblamiento romano en este territorio. No sabemos el tiempo diario dedicado a moler al cabo del día pero debía ser de unas 12 horas, lo que multiplicado por el número de molinos y la harina producida por hora da 3.864 kilos al día. Si tenemos en cuenta que el molino no estaría operativo más que la mitad del año a causa de averías. tareas de mantenimiento u otros problemas las cifras se reducirían hasta 1.932 kilos. Partiendo de la premisa de que la ración diaria de pan de una persona es de 350 gramos de harina, gracias a estos molinos podría abastecerse una población de unas 5.500 personas.

Pero, en este punto de la investigación surge el problema de saber cuál era el establecimiento humano al que abastecía. Hasta la fecha no se ha encontrado ninguna ciudad con la suficiente entidad como para disponer de esa población \ no tenía sentido producir harina en medio de la nada. Sin embargo, resulta curioso que esas cifras se aproximen mucho al número de soldados de una legión. Pero, para finales del siglo I o comienzos del siglo II d. C., no hay documentada la presencia de legiones por tierras turolenses, aunque quizás haya que empezar a cuestionar este hecho.

Los restos muebles hallados hasta la fecha para poder datar esta estructura son muy limitados, pero sí significativos. En la zona del Azud de Gea, según testimonio de los vecinos de este pueblo, había una losa de arenisca roja fijada en la pared. En esa losa aparecían caracteres labrados, a tenor de lo que dicen los que la vieron con «muchas X y muchas I». Otros mencionan también la presencia de un águila que acompañaba la inscripción. Esta piedra, hoy en día desaparecida, hubiera resultado clave para la datación del acueducto (CASTELLANO ZAPATER, 1981).

Sin embargo, los hallazgos muebles más interesantes para datar el conjunto son los materiales cerámicos producidos en la zona Norte de la Cañada de la Hoya del Moro. Allí, entre las tierras de encuna del acueducto. aparecieron fragmentos de cerámica sigillata hispánica, además de algún resto de lucerna y de cerámica común romana. Estos restos proporcionan una cronología muy bien definida, situando la obra en la época altoimperial, entre finales del siglo I o comienzos del II d. C.

Las peculiares características de este acueducto hacen que se encuentre, por méritos propios, entre las más grandes obras de ingeniería dejadas por los romanos en Hispania. Ahora nos toca a nosotros rescatar del olvido esta magnífica obra para que ocupe el lugar que merece en la Historia.

GALERÍA DE IMÁGENES DEL ARTÍCULO

- Figura I: Azud de Santa Croche

- Figura II: Cueva de los Espejos

- Figura III: Tramo a continuación

- Figura IV: Tramo del túnel de la carretera

- Figura V: Azud de Gea

- Figura VI: Canal (Gea)

- Figura VII: Canal (Hoya del Moro)

- Figura VIII: Tramo excavado (Hoya del Moro)

- Figura IX; Putei del tramo final

BIBLIOGRAFÍA.

- ADAM, J. P., La construcción romana: materiales y técnicas, traducción de Cristina Colillas Carbajo, Editorial de los Oficios, León, 2002.

- ALMAGRO GORBEA, A., «El acueducto de Albarracín a Cella (Teruel)», Artitex. Ingeniería romana en España, Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 2002, pp. 213 – 238. [Texto completo]

- CASTELLANO ZAPATER, E., «Un acueducto romano en la provincia de Teruel (Albarracín – Gea – Cella)», Teruel, n° 66. Teruel, 1981.[Texto completo]

- CEA BERMÚDEZ, J. A., Sumario de las Antigüedades Romanas que hay en España, Madrid, 1832.

- FERNÁNDEZ CASADO, C., Acueductos romanos en España, Instituto Eduardo Torroja, Madrid, 1972.

- FERNÁNDEZ CASADO, C., Ingeniería hidráulica romana, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid, 1985.

- FERNÁNDEZ GÓMEZ, M., Ingeniería en la época clásica, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 1998.

- MORENO MURCIANO, A., Alharrachz, ciudad histórica y monumental, Barcelona. 1976.

- SEBASTIÁN, S., «Catálogo monumental del partido de Albarracín», Teruel, n° 44, Teruel.

- TOMÁS LAGUÍA, C., «Fuentes para la historia de Cella», Teruel, IP 38, Teruel, 1967.

- TOMÁS LAGUÍA, C., «La piedra horadada», Teruel, n° 12, Teruel, 1954.

FUENTE

SAEZ ABAD, RUBEN | «El acueducto romano Albarracín-Gea-Cella» | Rehalda # 1, CECAL 2005

GALERÍA DE IMÁGENES DEL CENTRO EXPOSITIVO DEL ACUEDUCTO (GEA DE ALBARRACÍN)

- Centro Expositivo de Gea

- Municipios

- Descubrimiento

- Contructivo

- Contrstrucciones

- Galería

- Subterráneo

- Superficie

- Ciudad destinataria: Cella

- Evidencias arqueológicas en Cella

- Evidencias arqueológicas en Cella

- Inscripciones romanas

- Expositores

- Collage exposición

- Edificio del Centro Expositivo