Continuando con la publicación de artículos conmemorativos en memoria de Juan Manuel Berges, reproducimos hoy uno de sus últimos trabajos dedicado a uno de los oficios tradicionales de la Sierra de Albarracín, la apicultura, cuya práctica se inició en tiempos prehistóricos y se mantuvo en numerosos municipio hasta mediados del siglo XX y que actualmente se encuentran en peligro de extinción.

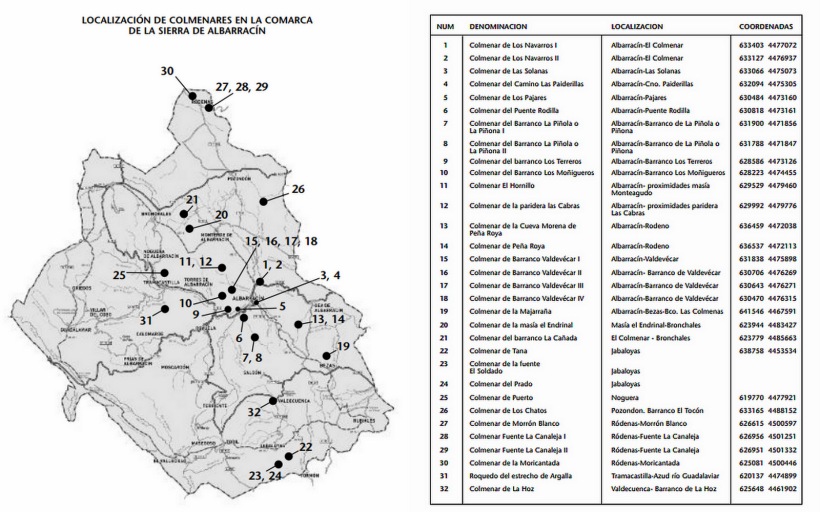

Resulta fascinante e impresionante no solo el rigor científico que Juan Manuel imprimió a este estudio –enumera hasta 42 notas biográficas y agradece la contribución de 23 testimonios personales–, sino también el trabajo de de campo que hizo sobre un vasto terreno de nuestra serranía para encontrar la mayoría de los colmenares existentes –32 colmenares catalogados– aún estando en ruinas y ocultos entre la maleza en lugares recónditos para a continuación hacer un estudio histórico profundo con foco en los colmenares, ubicaciones, tipologías, censos, aprovechamientos, datos económicos, etc., etc.

DE ENJAMBRES Y ABEJAS

ARQUITECTURA POPULAR EN LA COMARCA DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN: LOS COLMENARES[1]

Juan Manuel Berges Sánchez

Aunque existen numerosos colmenares en la Comarca de la Sierra de Albarracín, en la mayoría de los casos su estado de conservación es deplorable, aunque todavía permanecen en pie algunas construcciones interesantes que a través de una acertada y urgente labor de restauración podrían recuperarse.

Abandonados a su suerte todavía son fiel testimonio de una actividad económica complementaria que antaño contribuyó en parte al sostén de la economía tradicional de sus habitantes. Pero además entre sus humildes muros se esconden los fundamentos de una cultura constructiva sencilla y funcional.

Con este artículo pretendo rendir un cálido homenaje a quienes han practicado el noble oficio de colmenero y a la vez sensibilizar al lector y hacerle partícipe de una de las múltiples y variadas muestras de arquitectura popular que todavía permanecen ignoradas en nuestra tierra, aunque lamentablemente no exista un marco legal que regule su protección e impulse su recuperación.

La evolución de la técnica de recolección de la miel se ha desarrollado de forma simultánea a la aparición del ser humano, como así queda reflejado en tierras turolenses en las pinturas rupestres del Barranco de Vicien, donde se encuentra el Abrigo de los Trepadores y la cueva El Garroso (Alacón), o en zonas no tan alejadas como la Cueva de la Araña. Situada en Bicorp (Valencia), pertenece al arte levantino y ha sido datada entre 8000 a.C y 2000 a.C. Representa a dos hombres colgados de una soga que están recolectando miel en una oquedad rocosa. O bien la Cingle de la Ermita, en Barranco Hondo (Castellón de La Plana).

Otras pinturas que han alcanzado cierta celebridad se localizan en diferentes partes del resto del mundo, por lo que esta actividad económica se ha etiquetado con un carácter universal: el abrigo de Toghwana Dam, en Zimbabwe, Elan Cave, Sudáfrica, Bhimberkah, India, por poner unos ejemplos.

La miel ha sido un producto muy demandado porque tiene múltiples aplicaciones prácticas. Una de las más conocidas es su utilización como edulcorante. Aunque ya se conocía, no será hasta fines del siglo XV cuando se desarrolle de forma masiva la plantación de caña de azúcar en tierras europeas[2].

No es menos cierto que los sumerios de Mesopotamia fueron el primer pueblo que dejó constancia escrita, en documentos que datan de unos 2.500 años a.C, del carácter medicinal de este alimento para curar las heridas. El propóleo lo obtienen las abejas de diversas plantas. Es una sustancia resinosa que tiene una excelente aplicación en medicina por su elevado poder cicatrizante.

No olvidemos que antes de que llegase a los hogares la energía eléctrica, la cera que elaboraban las abejas para construir las celdas era empleada para producir velas que iluminaban los recintos del hogar, los espacios públicos, así como su uso era indispensable para la celebración de los actos religiosos: en la propia liturgia, iluminación de capillas, hornacinas, imágenes… También se utiliza en la actualidad para elaborar cosméticos de alta gama y pinturas de calidad. En la Sierra de Albarracín se elaboraba un mejunje, llamado aguamiel, que tras una cuidada cocción y retirar las impurezas, se comía con fruición, al menos en aquellos tiempos, como postre[3].

Por ello a lo largo de la historia los contratos de fincas rústicas propiedad del estamento eclesiástico se establecían a censo en una determinada cantidad de cera[4]. También los propios aldeanos incluían entre sus últimas voluntades una partida de cera para que se iluminase la iglesia durante el funeral[5].

La elevada calidad de la flora que germina en la Sierra de Albarracín contribuyó a que desde antiguo la apicultura fuese objeto de atención de sus pobladores, con rendimientos notables pues una colmena produce de media entre 18 y 40 kg. de miel (la trashumante)[6]. Sin embargo, Isidoro de Antillón ya advirtió que la explotación de la miel no estaba desarrollada, a pesar de que en los montes de la Sierra de Albarracín germinan plantas aromáticas de gran calidad como el romero, el cantueso, tomillo, ajedrea, y el gayobazo, sobre todo en Bezas, en Pozondón, que en 1795 tenía censadas 350 colmenas, y Ródenas. Respecto a Frías comentó que la mucha abundancia de flores terrestres que aquí se encuentra, ofrece proporción para beneficiar colmenas de sitio, mientras sobre la ciudad de Albarracín afirma que es país bueno para abejas en tiempo de primavera, por cuyo motivo los naturales se aplican a este ramo, y tienen más de 800 colmenas y hornos[7] .

Este problema todavía no se ha superado en opinión de un economista de los años cincuenta del pasado siglo:

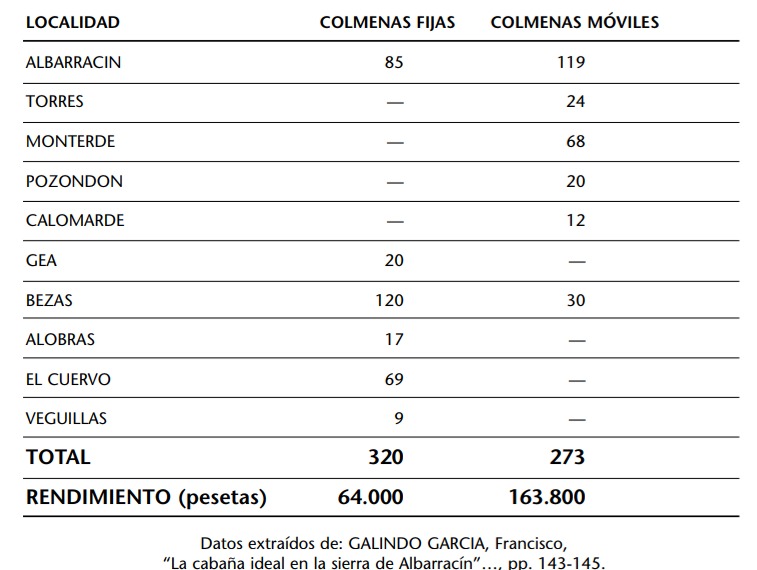

Hay más colmenas fijistas (hornos, corchos, colmenas de tronco) que movilistas, pues el número de aquéllas es de 320, por 273 de éstas, lo que da idea del enorme atraso de la Sierra de Albarracín en materia de apicultura. Puede decirse que los apicultores levantinos son los que aprovechan la variada y rica flora melífera de la Sierra de Albarracín, sin que se haya sentido la inquietud, por parte de los serranos, de adaptar sus conocimientos primitivos de apicultura a las nuevas normas de explotación, revolucionadas con la colmena movilista o de cuadros, y lo que es mas importante, de establecer unas normas de mutua conveniencia para los apicultores levantinos y serranos a base de implantar una trashumancia apícola que iría en beneficio de ambas regiones, y no como ahora, de una sola de ellas[8].

La abeja se desarrolla de forma óptima en ambientes cálidos, por lo cual su hábitat está alejado de lugares fríos y húmedos. Al margen de este condicionante, como afirma Esteban Argudo, colmenero consagrado de Peracense, es imprescindible que donde se instalan las colmenas exista una fuente de agua y alimento suficiente[9], dos elementos que favorecen la presencia permanente de las abejas.

En general, los enjambres se localizan de forma natural en pequeñas oquedades de las paredes rocosas que están orientadas hacia el levante, donde se recibe la acción directa de los rayos solares, como hasta fechas recientes se advertía en el roquedo de la presa de Argalla (Tramacastilla), en Barranco Hondo (Rubiales), en las cavidades y albergues que utilizaba el tío Jorge de Bezas en el Rodeno o en su día en el Barranco de La Zorra de Moscardón, o en las cuevas de la tia Manuela y las pequeñas galerías que se localizan en el entorno del Rollo de Calomarde.

El hombre se limitó desde antiguo a recolectar en estos escenarios rupestres, en los farallones de los roquedos, el fruto del trabajo de las abejas: la miel. No tuvo, pues, una acción directa en ninguno de los procesos que intervienen en la producción melífera. Todavía esta actividad nómada está vigente en algunos escenarios próximos a nuestro territorio, como todavía se advierte en los enjambres que habitan en el rostro del farallón de Peña Rubia, en las inmediaciones de la cola del pantano del Arquillo.

Tras una detallada observación del minucioso trabajo de las abejas, el ser humano advirtió que podía mejorar e incluso multiplicar el aprovechamiento de esta actividad en su propio beneficio, con una sutil intervención que no interrumpiese el normal desarrollo de la organización interna del panel de abejas. Se van forjando así los principios de la apicultura, en la que se especializó el hombre ampliando sus conocimientos con el paso del tiempo, a través de la observación y experimentación directas.

De una localización permanente natural de los enjambres, pasamos a la instalación itinerante por toda la geografía de la mano del hombre de cajas, vasos o colmenas de muy diferente tipología localizadas allí donde la flora es abundante.

Su pronto desarrollo favoreció la aparición de conflictos relacionados con los propietarios del suelo (público o privado) donde estaban colocadas, con la licencia de traslado, la identificación del propietario en lugares poblados o descampados, los daños en viviendas, animales o personas o la aplicación de impuestos a la actividad, cuyos principios ya recogió el propio fuero de Albarracín (siglo XIII). Destaca entre su normativa la aplicación de las penas fijadas por robo a quien hurtase las cajas de las colmenas y la imputación de 300 sueldos al que destruyera el colmenar, sanción que se equipara al delito por quebrantamiento de residencia, mientras los daños producidos por las abejas (muerte o picadura) estaban sorprendentemente exentos[10].

El desarrollo de la trashumancia y las abejas ha estado estrechamente unido a lo largo de la historia[11]. Tal es así que en aquellos lugares que poseen una flora de elevada calidad, sorprende como no siempre ha destacado la producción melífera por ocupar la trashumancia un papel secundario, sobre todo en las elevadas cadenas alpinas[12].

En su marcha a los invernaderos meridionales los ganaderos de Albarracín llevaban entre sus aperos los “vasos” o colmenas que cubrían de miel al regreso. A pesar de las reclamaciones de los procuradores de Albarracín las autoridades del Reino incluyeron este producto entre los aranceles del impuesto del General[13]. Unos escasos apuntes de los Libros de Collida demuestran la inclinación hacia este sector económico en la frontera castellano-aragonesa. En la aduana de Monterde declara Fortún Sánchez de Alustante sendas partidas de 12 arrobas de miel en los ejercicios de 1447 y 1448. De la misma forma Pedro de Guadalajara manifiesta una arroba en el puesto de Ródenas el 6 de marzo de 1454.

La fabricación de colmenas de madera, materia abundante en los montes de Albarracín, dará un especial colorido a las lomas donde quedarán instaladas; una singularidad del paisaje similar a otras zonas montañosas privilegiadas en cuyas tierras germinaba una flora de las mismas características y calidad[14]. Las colmenas se disponían a lo largo de las zonas propicias para su explotación. La toponimia en este sentido describe los colmenares como parajes donde se ubicaban las cajas que daban cobijo a los paneles de abejas[15]. Así lo demuestra el hecho de que se citen unas colmenas conforme se realiza en 1492 el acto de visita de la dehesa de Tramasaguas, propiedad del obispo. Y no hay lugar en la geografía de la Sierra de Albarracín que no haga alusión a colmenar en alguna de sus acepciones: colmenarejo, colmenilla, colmenar, hornillo… (que no hay que confundir con las colmenas de fuentes y manantiales).

Los documentos delatan que esta actividad estaba muy desarrollada en la Edad Media y proporcionaba unos ingresos adicionales a la economía de los aldeanos. Aunque en otro ámbito, de ello nos da idea la subasta que realizaron en 1491 los Reyes Católicos de los bienes de los moros granadinos de Casares, en cuyo inventario se exceptúan 800 colmenas como derecho[16]. Y no sólo a ellos pues la oligarquía urbana de Albarracín también estaba inmersa en este tipo de negocio, como así se desprende del acuerdo suscrito en 1510 entre Juan Martínez Teruel y Ximeno de Heredia, sobre la dote aportada al matrimonio de la hija del primero, en cuya relación se incluyen tres colmenas[17]. En esta actividad también estaban inmersos los mudéjares, en ocasiones con partidas importantes[18]. En otros ámbitos su transformación fue una importante fuente de riqueza[19].

Esta actividad complementaba las tareas propias del pastoreo y de las labores agrícolas. Así se desprende de la comanda o depósito que recibe Antón Valero, especiero de Albarracín, el 3 de diciembre de 1419, de Juan Amigo, su sobrino, que asciende a 806 sueldos, para poder trasladarse a Valencia a aprender el oficio de especiero. Se detallan entre otras partidas: 34 florines de colmenas y ropas y 16 sueldos del censo de las colmenas (tal vez producto del arriendo)[20].

A su vez una carta de obligación fechada el 28 de abril de 1501 delata el carácter cotidiano de la explotación colmenera. En dicho contrato los compradores Pedro Martínez de Poyatos, notario, Bartolomé de Pradas, herrero, Pedro Muñoz, su hijo Juan Muñoz, tejedores, Antón Hernández, Pedro Díaz, Francisco Muñoz, sastre, y Juan Toro, vecinos de Huélamo, hipotecan parte de sus bienes por la compra a Lluch Gregorio de Teruel, de una mercadería de lana valorada en 12.000 sueldos. Uno de ellos, Pedro Díaz, establece como garantía sus colmenas y heredat e sus vacas[21].

Incluso miembros del clero estaban inmersos en este tipo de negocio. Diego Hernández de Hierro, vicario de Noguera, suscribe el 12 de febrero de 1501 una letra de cambio con Miguel Torrero, vecino de Zaragoza, para la entrega de un Breve procedente de Roma. Como garantía estableció unas colmenas de su propiedad[22].

En la mayoría de las casas se colocaban antiguamente un puñado de colmenas en un caseto muy rudimentario junto al corral. Así quedaban integradas en el paisaje rural de las aldeas. Bastaban dos muros laterales a pequeña altura, hechos con piedra del lugar, unidos por unos cabríos alargados (llamados mozos) que sujetaban las losas que hacían función de tejado.

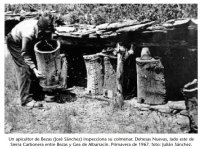

Pero también las cajas solían depositarse en descampados, alejadas de los núcleos de población, para aprovechar la flora del entorno, por lo cual eran habituales las reclamaciones por robo o por la marca del verdadero propietario[23]. Julián Sánchez Villalba, de Bezas, nos ha descrito magistralmente cómo los vecinos de su pueblo colocaban cerca de las cerradas y fincas de labor un puñado de colmenas, que podían atender a la par de las propias tareas agrícolas, allí donde abunda la gayuba y otras plantas melíferas: en Los Puntalicos, Dehesas Nuevas, El Vago de La Ventana o en los mismos Callejones. Los vasos se colocaban en un cobertizo aprovechando el desnivel del terreno o en los propios bancales. El sistema constructivo era muy simple. Los laterales, de menos de dos metros de altura, estaban construidos con piedras sobre los cuales descansaban varios cándalos o mozos de madera alargados, donde se apoyaban las lajas de piedra de rodeno o arenisca que protegían las colmenas de las inclemencias del tiempo[24].

En tierras de la Corona de Aragón y Castilla los propios concejos aprobarán ordenanzas para regular la actividad colmenera[25] y para favorecer el desarrollo de la apicultura, porque en definitiva su desarrollo revertía en sus propias arcas municipales[26]. Si bien es cierto que para defender con mayor fuerza sus intereses comunes, los colmeneros se agruparon en muy diferentes asociaciones, por lo que siempre se les ha asociado a este colectivo un determinado carácter gremial[27].

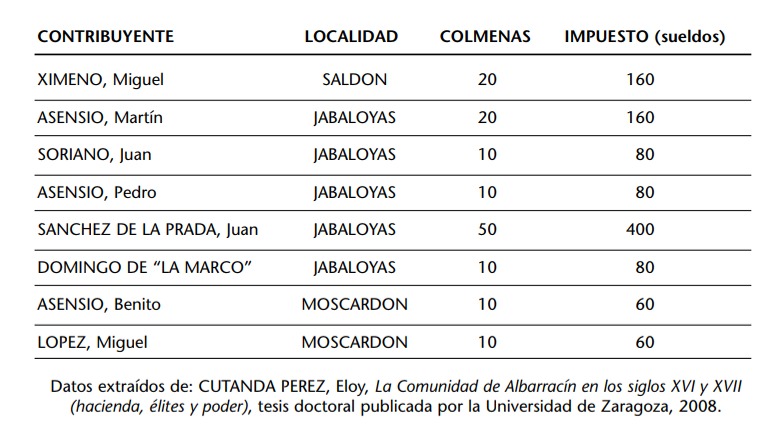

En la Comunidad de Albarracín se pagan 6 sueldos por cada colmena en 1623, aunque observamos que en determinados casos la tarifa fijada asciende a 8 sueldos tal vez porque tenían unas mayores dimensiones. Los apuntes registrados corresponden a colmeneros de Saldón, Jabaloyas y Moscardón, zonas donde tradicionalmente se ha ejercido la apicultura:

En el año 1950 estaban censadas 320 colmenas fijas (a 200 pesetas) por 273 móviles que generaban 600 pesetas, exactamente el triple. No es difícil pensar que pronto las cajas móviles se impusieron sobre los establecimientos fijos: los colmenares

En este sentido el aragonés Jaime Gil de Magallón fue autor en el siglo XVI de uno de los tratados más importantes sobre la apicultura de todos los tiempos[28]. Precisamente en 1543 ya se constata el envío de abejas al continente americano[29]. El hecho de que esta actividad tenga incluso actualmente una gran relevancia, ha prodigado la edición de una serie de guías donde se plasman muy diferentes consejos a los colmeneros sobre esta práctica[30].

En el siglo XIX se da un impulso definitivo a la apicultura con la implantación de paneles y cuadros móviles, hojas de cera estampada y extractores mecánicos. También los moldes de las colmenas sufrieron una gran transformación. En la actualidad se utiliza la clase Perfección que es una variante del modelo Langstroth, mientras los pastores trashumantes se inclinan por el modelo Layens porque facilita el traslado, es más compacto y manejable.

Hoy en día, como en el pasado, son pocas las personas que se dedican al viejo oficio de colmenero. Sin ánimo de ser exclusivo: Basilio Roca de Pozondón, Carlos Sáez y Octavio Bujeda de Albarracín, mis amigos de las masías de Toyuela y El Perduto… Algunas familias se han especializado en la apicultura aplicando los ocultos saberes que se han transmitido generación tras generación. Es el caso del linaje de los Martínez de Calomarde, representado en la actualidad por Lucas. Su tatarabuelo Gregorio y su tío Pedro Juan, entre otros, fueron quienes forjaron los cimientos de una actividad melífera ancestral de carácter familiar. Mientras, la familia Tarín de Bezas, nos ha legado casi intacto su colmenar. Eliseo Tarín construyó un auténtico museo al aire libre donde se interpreta con absoluta sencillez los complejos mecanismos que rodean el tratamiento de las abejas y de la miel. Una obra personal que respira la sensibilidad de un enamorado de las abejas por cada rincón de su cerca. Su hijo Juan siguió hasta fechas recientes los pasos de un consagrado maestro colmenero. Prácticamente en Bezas todos sus vecinos tenían una docena de colmenas que les reportaban unos dineros extra a su economía. El tío Braulio, el tio Jorge, Julián y otros muchos de una larga lista. Otros como los Navarro, Tío Torero, los Médicos o Brinquis, Egeda, tío Caguetos, Tio Pina “Caraestaca”, el tío Americano, Quico Cochero, todos ellos de Albarracín, Demetrio de la masía La Cañada (Royuela), Tana en Jabaloyas, Puerto (Noguera), Los Chatos (Pozondón), el tío Polillo (Tramacastilla), el tío Zacarías, Manolo Sabio, Isabel, Aranda y Domingo, Pompas, estos últimos de Ródenas… han formado parte de ese elenco de colmeneros que en su día se prodigaron en la Sierra de Albarracín.

Hace más de cien años estos colmeneros como otros tenían unos pocos vasos de colmenas, apenas una veintena, adosados a su propia vivienda, con un rudimentario techado de teja similar al sistema utilizado en el Pirineo (en este caso losas). Era una actividad complementaria, de carácter doméstico, como lo es hoy el trabajo en el huerto, la corta de leña en el monte, la actividad cinegética… Con sus ingresos se podían permitir algún dispendio. Incluso algunos colmeneros llegaron a vivir exclusivamente de la miel que producían sus abejas. Gozaron así de una cierta independencia económica. Pero para ello muchos colmeneros como Lucas Martínez de Calomarde, transportaban sus cajas, en ocasiones rondando el millar, con un enorme sacrificio por toda la geografía del país, hasta sitios tan alejados como Almería, Sevilla o Salamanca. Fueron herederos de otra cara desconocida de la trashumancia de nuestra Sierra.

María Elisa Sánchez Sanz, etnógrafa, ya estableció una clara división de los modelos arquitectónicos populares más peculiares de la región aragonesa. Dentro de las construcciones agrícolas y ganaderas incluye los bancales, las bordas, casetas y refugios, palomares, mosales, salegares y por supuesto los colmenares[31].

No pretendemos analizar con detenimiento los múltiples factores que concurren en la compleja actividad de la apicultura. Varios estudios ya han abordado con detalle los mecanismos de esta actividad ancestral[32]. Vamos a fijar nuestra atención en los colmenares que están dispersos a lo largo del territorio de la Comarca de la Sierra de Albarracín, como elementos representativos de nuestra arquitectura popular, siguiendo el impulso iniciado por otros autores en esta materia[33].

Por lo tanto nuestra aportación en este artículo se limita exclusivamente a realizar un inventario de los colmenares, cuyas características se trasladan a una sencilla ficha. Seguramente aparecerán noticias de otros muchos, debido al escaso tiempo que hemos podido emplear en su búsqueda rastreando la documentación y a través de las noticias que nos han trasladado los informantes a través de una encuesta realizada en cada municipio a personas conocedoras del terreno (pastores fundamentalmente). Además hemos precisado su localización con las coordenadas UTM, X, Y, a través de cartografía especializada y del SITAR (Sistema de Información Territorial de Aragón).

EL COLMENAR, APIARIO, ARNAL

Una división clara y sencilla de los modelos de colmenares más representativos de nuestra región la planteó Félix A. Rivas[34]. Se llama propiamente dicho colmenar al espacio generalmente rectangular que acoge todos los elementos que integran la explotación colmenera según el caso: caseta, muro, grada, banquera, hornillo, colmenas… El colmenar o apiario se denomina arnal en el Pirineo, pero no de forma exclusiva porque hemos recogido esta expresión en Alcaine (Teruel)[35]. En tierras de Albarracín la expresión colmenar es la única registrada. Pero existen otros modelos. Por ejemplo los cortines que se localizan en el norte de España tienen función defensiva y son de forma circular, mientras en Francia tienen planta de herradura[36].

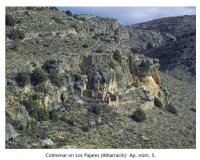

Se localizan en espacios orientados al mediodía, protegidos a su vez de los vientos del norte y muy próximos a las fuentes de agua, donde abundan las plantas aromáticas y en menor medida árboles frutales, aunque en algunos de ellos todavía se conservan almendros y en menor medida acacias. Allí donde se encuentran se confunden entre densas masas de carrasca, un arbusto muy atractivo para las abejas. Por este motivo la mayoría de ellos están situados en pequeñas oquedades resguardados al abrigo de los afloramientos rocosos (barrancos de Valdevécar, La Piñola, La Hoz (Valdecuenca), Los Pajares, Puente Rodilla, Las Colmenas (Albarracín), Cueva Morena en Peña Roya (El Rodeno), Piedra del Pleito (Noguera), La Moricantada (Ródenas), Colmenar de Tana (Jabaloyas); en repechos con fuerte desnivel (paridera Las Cabras, entorno de la fuente la Canaleja (Ródenas), barranco de Los Terreros, barranco de Los Moñigares (Albarracín), Colmenar de Tarín (Albarracín-Bezas) o en las laderas soleadas de barrancos muy profundos al abrigo de las corrientes frías de aire: barranco La Piñola (Albarracín), La Canaleja (Ródenas), La Cañada (Bronchales).

En ocasiones el colmenar dispone de una caseta, ubicada tanto dentro como fuera del muro exterior, que tiene forma cuadrada o rectangular a diferencia de otras zonas del país. Son de reducidas dimensiones, generalmente entre 2 y 3,5 metros de anchura por 4/5 metros de largo. Sirve como almacén para guardar los utensilios que se emplean para manipular y reparar las colmenas deterioradas. En ocasiones disponen de chimenea para abrigo del colmenero y de bancada interior para facilitar las tareas de reconstrucción y manipulación.

Están construidos con materiales humildes, en ocasiones aplicando los principios de la técnica del tapial, utilizando pequeños bloques o lajas de piedra unidos por barro, aljez, yeso o cal. La fachada exterior está revestida con yeso (rojo o blanco según la disponibilidad de los materiales que utilizan las tejerías del entorno) o cal como aislante térmico más usual. En ocasiones se aprecian las iniciales del propietario grabadas en la madera de la puerta, como observamos en el colmenar de Tarín (Bezas-Albarracín). El tejado se dispone a dos vertientes.

En el colmenar existen dos tipos de colmenas protegidas de la intemperie. Las de barro, vasos, cajas, corchos… que son móviles y los hornos que son celdas de obra fijas.

Vasos, corchos, arnas, colmenas: La denominación de las colmenas adopta múltiples variantes según el espacio geográfico[37]. Las colmenas (arnas en el Pirineo[38]) son cajas donde habitan las abejas que pueden transportarse de un lugar a otro. Se adscribe su procedencia a Centro Europa. Las hay de muy diferentes modelos (de forma cilíndrica, cuadrada, rectangular) y están construidas generalmente con los materiales del entorno: corcho allí donde abunda el alcornoque (aunque se han prodigado en la Sierra de Albarracín como consecuencia del intercambio cultural de la trashumancia), mimbre, madera, mediante vaciado del tronco de un árbol (carrasca, rebollo, sabina, en nuestro territorio), o incluso de cerámica cuyo empleo se remonta a época prerromana[39]. En la zona objeto de estudio se han encontrado de corcho, madera, caña trenzada y metal, al margen de las cajas más modernas. Se depositan en posición vertical a diferencia de las arnas pirenaicas. Algunas de ellas disponen de una anilla en su parte superior para facilitar su transporte.

Las de caña trenzada están recubiertas al exterior con barro, arcilla, paja molida o excremento de vaca para proteger las abejas del frío. En los extremos llevan una tapa o piello que hace de cierre. En el interior se dispone una cruceta de madera. En la parte inferior lleva una abertura o piquera por donde salen las abejas. Suelen colocarse de forma vertical sobre una losa de piedra, protegidas en su parte superior por un voladizo que impide la acción directa del agua, nieve, viento…

Hornos, hornillos, armarios, bujo.

Es el modelo más generalizado en la Comarca de la Sierra de Albarracín, porque su sistema se adapta mejor a la dureza del clima de este territorio. Existen varios modelos: hornillo aislado, hornillo con banquera (como ya veremos) u hornillos adosados. Es frecuente encontrar varios colmenares unidos. Cada uno tiene una puerta de acceso en el lado opuesto y están separados por un tabique interior (Pozondón, Ródenas). Como excepción en Ródenas se localiza un triple colmenar adosado que hemos bautizado como La Canaleja I, con un tercer acceso desde la parte posterior.

El tejado es a una vertiente cuando están recostados sobre un roquedo o en ladera y a doble agua cuando están situados en zonas más llanas. Se utilizan para su cubrición vigas o ramas alargadas que unen los muros laterales o el muro frontal con el roquedo y como techado se utiliza generalmente pajuzo, tabla, bardo o cañizo. Es menos habitual el revoltón (colmenar de Caguetos, Albarracín, colmenar de Pompas, Ródenas) cuyo sistema constructivo delata un mayor potencial económico del propietario.

En el exterior están dispuestas las piqueras que son puntos de acceso de las abejas a su correspondiente panal. Las piqueras son pequeños agujeros realizados sobre el lienzo de la pared del colmenar que permiten la entrada de las abejas por la parte inferior del panal. Sus bordes están protegidos por pequeños trozos de teja, losa o laja de piedra o metal para evitar que la abertura quede obstruida y por otra parte impedir la entrada de las alimañas.

El hornillo presenta una puerta lateral de entrada, de pequeñas dimensiones (en la mayoría de los casos apenas llega al metro de anchura), cuyo sistema de cerradura es muy diverso: con llave, candado o incluso con anclaje antiguo de madera, y algún ventanuco lateral o superpuesto a la entrada para favorecer la acción de los rayos del sol y la ventilación del interior.

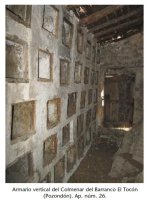

Los hornos, hornillos, armarios o celdas son nichos construidos generalmente de yeso o con lajas de piedra, que están incrustados verticalmente en el interior de la pared frontal del colmenar, la que está expuesta a los rayos solares, mientras otros se sitúan de forma horizontal (yaciente) sobre una especie de poyo o bancada (Pozondón). La tapa y el marco exterior son de madera para que el colmenero pueda manipular los panales de miel con facilidad por el estrecho pasillo interior.

Las celdas tienen unas dimensiones aproximadas de 40/50 cms. de ancho x 30/35 de alto y una profundidad entre 60/90 cms. La alacena superior suele terminar en forma de arquillo para facilitar el cierre del tejado. El edificio está construido con lajas de piedra caliza o de rodeno, yeso blanco o rojo (según la disposición de las tejerías y de los materiales de las proximidades: piedra caliza, rodeno o arenisca), cal y en algunos casos algez. Sin duda aquellos que están revestidos con yeso rojo destacan con gran belleza entre el paisaje dominante.

El modelo más común presenta entre 3 y 6 filas verticales (siguiendo los postulados del mismo Columela[40]) aunque el módulo más frecuente es el de cuatro filas, por 3, 4, 5, 6, 10, 16 o incluso 24 celdas horizontales cada una, aunque no existe una uniformidad predominante.

El colmenar con mayor número de hornillos que hemos localizado está situado en el barranco La Cañada (Bronchales). Se totalizan 72 celdas dispuestas en 3 hileras de 24 cada una. El colmenar de Pozondón presenta un armario de 44 celdas colocadas en 5 alturas (de 9, 9, 8, 8 y 10 hileras), a las que hay que sumar las 11 celdas de posición yacente del colmenar contiguo, el mismo número que en el barranco de Valdevécar II dispuestos en 4 hileras de 10 más una inferior de otros cuatro. Otros tres colmenares contienen 40 celdas dispuestas en 4 filas de 10 (Moricantada, Canaleja II, y uno de los tres adosados en Canaleja I, todos ellos en Ródenas), mientras el colmenar del Hornillo cerca de Monteagudo (expresivo sin duda su nombre) tiene 16 nichos horizontales dispuestos en 4 filas que totalizan 64 celdas, mientras el hornillo de La Canaleja I totaliza 76 pero corresponden a la suma de 3 colmenares.

La estadística nos indica que no existe un módulo estandarizado de celdas en los colmenares de la Sierra de Albarracín y que su número se adapta al terreno disponible, fundamentalmente cuando se disponen en una cueva u oquedad, así como a la mayor o menor abundancia de flora existente en el entorno.

La mayor concentración de hornillos de la zona estudiada se localiza en las proximidades de la fuente de La Canaleja de Ródenas (164 nichos en tres conjuntos de dos y tres colmenares adosados). Le sigue el complejo de Los Colmenares situados en la carretera de Albarracín-Gea con otros tres hornillos que totalizan 104 colmenas, y ya con un número sensiblemente inferior, aproximadamente la mitad, el conjunto del barranco de Valdevécar (72) seguido muy de lejos por el grupo del barranco La Piñola (52),

Núm. celdas 16 18 20 21 24 25 27 28 32 36 40 44 64 72 Núm. colmenares 2 2 3 2 2 1 1 1 1 3 3 2 1 1 El interior del hornillo es un pasillo alargado y muy estrecho, poco más de un metro de anchura, lo suficiente para que el colmenero desarrolle su trabajo sin obstáculos y con el fin de facilitar un ambiente más cálido a las abejas.

El sistema más generalizado es el de armario u hornillo vertical, aunque como excepción los dos colmenares de Pozondón presentan dos versiones distintas: un armario vertical y otro horizontal, este último el único localizado de estas características.

Destacamos el sistema constructivo empleado en los colmenares de Ródenas a base de piedra arenisca. Presentan una plataforma o base horizontal de bloques de mampostería de piedras de rodeno sobre la que se asienta el colmenar. La fachada frontal está revocada con cal blanca y dividida por un pilar ciego en el centro cuando se trata de dos colmenares adosados. Las boqueras se habilitan con una especie de pila semicircular que sujeta la pequeña losa que facilita la entrada de las abejas. La techumbre se cierra con revoltón entre vigas de sabina. Techado de teja a una vertiente. Las entradas son de puerta de sabina, estrechas y bajas apoyadas sobre un dintel sólido de sabina. Un pequeño ventano facilita la entrada de luz y ventilación al habitáculo. El otoño es una buena época para su visita rodeados de un espeso carrascal.

El colmenar de Tana en Jabaloyas rompe con el modelo generalizado en la Sierra de Albarracín. El muro frontal presenta arcos ciegos en la parte superior con el fin de aligerar el peso de los bloques de piedra sobre los que descansa la pared. Se conservan restos de vigas de madera alargadas que protegían a las colmenas en la banquera. Tal vez quien lo construyó copió el formato y sistema constructivo de los colmenares del norte del país.

Las banqueras o abejares

El colmenar de obra que acoge en su interior en ocasiones los hornillos protegidos de los efectos de la intemperie, aparece delimitado en el exterior con frecuencia por un muro de piedra de unos 40 cms. de ancho que tiene un perímetro que alcanza entre 9/14×16 metros (como excepción el colmenar de Tarín, Bezas, de 29×8, de 26×14 en Valdevecar I o 21×17,50 del Puente Rodilla) con una altura que apenas supera 1,5 metros. Este tipo de construcción se denomina banquera porque tiene forma de banco. En el Matarraña se denominan Seti.

Esta construcción está muy generalizada en otras zonas aragonesas[41] Se utiliza para depositar en su interior los vasos verticales en época de bonanza. Debido a que están situados en ladera el interior del recinto alberga varias gradas o terrazas, entre dos y cuatro o incluso cinco, que permiten una mejor manipulación de las colmenas. Para aislar las colmenas, el suelo aparece empedrado con losas estrechas de piedra para evitar la erosión, facilitar el acceso del colmenero y sirve de aislante para evitar que la humedad penetre en los vasos.

En zonas del norte se denomina cortín tal y como hemos comentado, cuyos muros alcanzan una elevada altura para defenderse de la acción de depredadores, incluido el oso. En nuestra zona los enemigos más comunes de las colmenas son las serpientes, el tajugo, el abejaruco, ratones, zorros y picorrelinchos[42]… Otra de los funciones de las banqueras consiste en dejar expedito el terreno para el libre vuelo de las abejas.

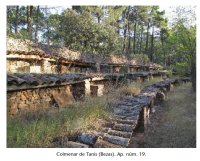

En Albarracín/Bezas se localiza el colmenar de Tarín, una extraordinaria banquera de forma rectangular que presenta un perfecto estado de conservación, rodeada por grandes masas de pino de rodeno en una pequeña ladera. El muro que lo rodea apenas supera el metro de altura, a excepción de la pared de la espalda donde se recuesta que es más elevada por tener un acceso más fácil. La entrada tiene un portillo construido con palos de madera entrelazados.

Adosado fuera de su perímetro tiene un pequeño caseto sin hornillo de apenas 3×3,5 para uso del colmenero. En la puerta de madera están incrustadas las iniciales del propietario: E (Eliseo) T (Tarín). Presenta tres gradas muy bien construidas con losas de rodeno o arenisca, divididas en tres espacios atravesados por cuatro pasillos verticales que los comunican. Las terrazas presentan un tejado en forma de visera que sobresale sobre el muro de la grada para proteger la parte superior de los vasos. En su interior todavía se conservan varios ejemplares de acacias. Además se hallan dispersos varios vasos de colmenas de muy diferente tipología: de corcho, de madera y cajas más modernas.

Una fórmula mixta: Hornillos con banqueras

Es el modelo más difundido en la Sierra de Albarracín. Dentro del hornillo se disponen las celdas, mientras al exterior se colocan las cajas o colmenas en el espacio aterrazado.

En ocasiones dentro del muro de la banquera se localizan dos hornillos independientes como en el colmenar de La Solanilla o incluso tres como en el colmenar de Navarro I, ambos en Albarracín. Este sistema pretende optimizar la gestión de los colmenares dentro de un mismo recinto cerrado, aunque con diferente puerta de acceso, pues a cada hornillo le corresponden unas gradas donde se colocan sus vasos. Es propio de una explotación colmenera de carácter familiar o societaria: padres, hijos, hermanos, tíos, socios…

Unas pequeñas conclusiones

Los colmenares de la Sierra de Albarracín no son numerosos, apenas se conservan poco más de una treintena y la mayoría están prácticamente destruidos. Si los comparamos con otros espacios fuera y dentro de nuestra región son modestos, porque la mayoría presentan un módulo entre 20-45 celdas, tal vez porque la flora que germina está muy dispersa y requiere instalaciones individualizadas, en ocasiones adosadas, por lo que no es habitual encontrar concentraciones. Se localizan fundamentalmente en los alrededores de la ciudad de Albarracín.

También es debido a que los colmeneros se inclinaron más por las cajas móviles en función de su estrecho conocimiento de las prácticas propias del ejercicio de la trashumancia. La movilidad de las colmenas permitía trasladarlas a lugares óptimos para desarrollar la apicultura y de esta manera se alcanzaba una mayor producción melífera, aunque eso supone un mayor esfuerzo (la producción de miel de un hornillo depende exclusivamente de una buena temporada de flora, sin margen de maniobra). Además no requería trabajos de mantenimiento (reparación de fachada, tejado, nichos, saneamiento del entorno, rehabilitación y sustitución de colmenas deterioradas…). Bastaba con habilitar un fácil acceso para que las caballerías pudiesen cargar los vasos sin obstáculos. Sin duda la ancestral práctica trashumante contribuyó al desarrollo de la actividad colmenera.

La mayoría de ellos están situados en cotas por debajo de los 1.300 metros. Como excepción destacamos el colmenar de Noguera que se localiza a 1.450 metros y el de la masía El Endrinal a 1.400 mts. A partir de esa altitud el clima se torna extremo y no es propicio para el hábitat de las abejas.

Existieron otros tipos de colmenares de carácter doméstico que tuvieron un gran predicamento en la Sierra de Albarracín, de los que apenas quedan vestigios porque utilizaban materiales perecederos. Nos referimos a los que estaban situados al lado de las viviendas o a aquellos cobertizos de menor entidad que apenas acogían a una docena de vasos y estaban diseminados próximos a los campos de cultivo. Por múltiples causas este modelo fracasó: la emigración, la implantación de las colmenas móviles, las nuevas políticas restrictivas en materia forestal… El modelo predominante que se conserva es mixto: hornillo con banquera, aunque existe una amplia variedad de situaciones y combinaciones:

- Colmenar rupestre sobre pared rocosa

- Colmenar rupestre en cueva

- Hornillo sin banquera

- Hornillo con banquera sobre roquedo

- Hornillo con banquera en ladera

- Hornillos adosados sin banquera

- Hornillos adosados con banquera doble

- Hornillos adosados con banquera triple

- Hornillo en cueva de tipo rupestre con banquera

- Hornillo en cueva de tipo rupestre sin banquera

- Banquera con caseto fuera o dentro de la misma pero sin hornillo

- Banquera con dos hornillos sin adosar en ladera

Su estado de conservación, como ya adelantamos, está próximo a una total destrucción porque hace décadas que dejaron de utilizarse. No obstante algunos colmenares todavía pueden reconstruirse. Al margen de la excepcional banquera de Tarín de Bezas, los colmenares identificados como Navarro I, el del puente Rodilla donde se inicia el barranco de La Piñola, el de Pozondón, así como los cuatro de Ródenas, Valdevécar II y IV y el del Hornillo todavía pueden recuperarse con una acción urgente, que no supondría un elevado desembolso pues en algunos de los casos bastaría con arreglar el techado.

Ocultos entre espesos carrascales o simulando pequeñas fortificaciones árabes, como el colmenar del barranco de La Piñola, sin duda los hornillos revocados con yeso rojo forman parte del espectacular paisaje cultural que nos han legado los colmeneros. Su impronta ha quedado plasmada en la sabiduría popular. Iniciativas como la de la Comunidad de Madrid que ha creado una ruta cultural y didáctica denominada “La senda de la abeja” en Gargantilla de Losilla, son respuestas claras y decididas para recuperar nuestra arquitectura popular.

Colmenares benditos,

santos abejares,

dais miel a los hombres

y cera a los altares.Si quieres sacar colmenas,

sácalas por las Candelas

y si quieres miel,

sácala por San Miguel.

LOCALIZACIÓN DE LOS COLMENARES EN LA SIERRA DE ALBARRACÍN

Descargar documento delas localizaciones (doc. pdf.)

NOTAS

[1] Agradecimientos: Valeriano Sáez Lorenzo y Daniel Martínez Lorenzo (Albarracín), José Miguel Polo (Bronchales) Marcelino López Pérez y Francisco Juan Fernández (Pozondón), Carlos Muñoz Julián (Ródenas), Arturo Marco Benedicto (Valdecuenca), Saturnino Benedito Pérez y Andrés Laorden Esteban (Tramacastilla), Santos Valero Lacueva y Bernardo García (Noguera), Lucas Martínez (Calomarde), Andrés Conejos Blasco (Rubiales), Rufino Pérez Martínez (Moscardón), los hermanos Eduardo y Saturnino Sánchez Marco (Saldón), Fortunato Rodríguez Lázaro (Jabaloyas), Miguel Jiménez Puerto y Sergio Delgado (Torres), Pascual Pérez Vicente y Julián Sánchez Villalba (Bezas), los hermanos Antonio, Basilio y Elías Domínguez Pérez (masía El Perduto).

[2] CARMONA RUIZ, María Antonia, “La apicultura sevillana a fines de la Edad Media”, Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, núm. 185 (1999), pág. 131.

[3] SANCHEZ VILLALBA, Julián, Trabajos en el medio rural I. Ganadería, apicultura y afines, Bezas, núm. 4, Navarro y Navarro, Impresores, Zaragoza, 2011, pág. 6.

[4] Así se expresa en la carta de donación fechada el 28 de enero de 1508. Mosen Pedro Tobía, beneficiado del cabildo de Albarracín, entrega a Francisco Bines, alcaide de las fortalezas de Albarracín, un huerto situado en la Vega de Albarracín con cargo de 7 libras de cera. (A. [Archivo] M. [Municipal] G. [Gea], Sección III-1, 23, fols. 1-2).

[5] RODRIGO ESTEVAN, M. L., Testamentos medievales aragoneses. Ritos y actitudes ante la muerte (siglo XV), Ediciones, 94, Zaragoza, 2002, pp. 134-138

[6] HERRERO GARCIA, Félix, Lo que Vd debe saber sobre: las abejas y la miel, Cartilla de Divulgación, 16, Caja España, León, 2004, pág. 53.

[7] ANTILLON, Isidoro de, Cartas sobre el Partido de Albarracín, El Memorial Literario, noviembre de 1797, reed. CECAL, edición de José Luís Castán Esteban, [Teruel, 2006], pp. 280 y 356.

[8] GALINDO GARCIA, Francisco, “La cabaña ideal en la sierra de Albarracín”, primera parte, Teruel, 11, (Teruel, 1954), pág. 157.

[9] Según el reportaje reciente de Diario de Teruel de 25 de febrero de 2014.

[10] Suma de fueros de las ciudades de Santa María de Albarracín y de Teruel, de las comunidades de las aldeas de dichas ciudades y de la villa de Mosqueruela, et de otras villas convezinas, Juan Pastor, editor, Valencia, en la imprenta de Jorge Castilla, 1531, edición crítica de José Luis Castán Esteban, IET, [Teruel, 2010], pp. 182-183. RODRIGO ESTEVAN, María Luz, “Hombres, paisaje y recursos naturales en la legislación foral aragonesa (siglos XI-XIII)”, II Encuentro de Historia y Medio Ambiente, Sabio, A. (coord.), (Huesca, 24-26 de octubre de 2001), p. 286.

[11] SÁNCHEZ BELDA, Antonio, “Trashumancia y razas ganaderas”, En Martín Casas, J. (coord.), Las vías pecuarias del Reino de España: un patrimonio natural y cultural europeo, Ministerio de Medio Ambiente, (Madrid, 2003), pp. 227-228.

[12] 12 LEMEUNIER, G., “Viajes de abejas. La trashumancia apícola en la Cataluña Norte, siglo XIX”, en Castán Esteban, J. L. y Serrano Lacarra, C., La trashumancia en la España Mediterránea. Historia, Antropología, Medio Natural, Desarrollo Rural, CEDDAR, Zaragoza, 2004, pp. 387-404.

[13] SESMA MUÑOZ, José Ángel, La Diputación del Reino de Aragón en la época de Fernando II (1479-1516), IFC, Zaragoza, 1977, pág. 110. En 1442 se prohibió su aplicación (ASSO, Ignacio de, Historia de la economía política de Aragón. Reimpresión, prólogo e índices de J. M. Casas Torres, Guara Editorial, [Zaragoza, 1983], pág. 251).

[14] 14 Guy Lemeunier sostiene que la apicultura pastoral ha tenido un mayor desarrollo al sur de los Pirineos en zonas de altitud media por las menores dificultades que se presentan a su transporte: vid. “Viajes de abejas…”, págs. 394, 399 y 402. La importancia de su implantación ha sido resaltada en otras áreas: El Libro de la pecha de Castellón de 1389 documenta 372 colmenas: SANCHEZ ADELL, José, “Datos para la historia de la trashumancia ganadera castellonense en la Baja Edad Media”, I Congreso de Historia del País Valenciano, II, (Valencia, 1973), pp. 824. DEL CASTILLO OCAÑA, C. A., “Las colmenas. Un tipo de aprovechamiento de la Sierra Morena”, en Actas del II Congreso de Historia de Andalucía, II, (Córdoba 1994), pp. 247-260.

[15] En una carta de partición de bienes fechada en Albarracín el 24 de diciembre de 1502, Elvira Sánchez Rodilla deja a sus hijos Juan y Catalina, los escasos pedazos de terreno que poseía: a Juan le corresponden la pieza de La Vega (de Albarracín) y el colmenar; a su hija Catalina La Viña y 250 ss. (A.M.Gea, Sección III-1, 15, fols. 36-37). En el apeo (1344) de una de las piezas situadas en Torres propiedad del Monasterio de Piedra se cita el colmenar.

[16] DEL CASTILLO OCAÑA, C. A., “Los aprovechamientos pastoriles en la frontera granadina”, Andalucía entre Oriente y Occidente (1236-1492), Actas del V Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía, Córdoba, 1988, pág. 278.

[17] A.M.Gea, Sección III-I, 25, fol. 12v.

[18] Un documento expedido el 30 de enero de 1424 establece una carta de deudo a favor de Pero Ortiz por parte de Mafomat Catín, Yaye Ezquierdo, hijo de Mafomat Tapiador y Alí Ferrero por 10 arrobas de cera por importe de 37,5 florines, (A. [Archivo] H. [Histórico]P. [Provincial] T. [Teruel], Sección 13/4, fols. 55-55v).

[19] APARICI MARTI, Jaime, “De la apicultura a la obtención de cera: las otras manufacturas medievales de Segorbe y Castelló”, Millars. Espai i Historia, 22, (1999), pp. 31-49. CORDOBA DE LA LLAVE, Ricardo, “La candelaria. Un oficio medieval. Apicultura y trabajo de la cera en la Córdoba del siglo XV”, Congreso de jóvenes historiadores y geógrafos: actas I: [celebrado en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid del 12 al 16 de diciembre de 1988], Vol. 1, 1990, pp. 777-790.

[20] A.M.Gea, Sección III-1, 2, fols. 13v/14.

[21] A.M.Gea, Sección III-I, 10, fols. 37-38 y 59-59v.

[22] A.M.Gea, Sección III-I, 10, fols. 9-9v.

[23] Este es el caso de la querella que presentó Habez el 8 de junio de 1502 ante la corte del juez contra Gascón y la Cancha, pues había reconocido ciertas colmenas de su propiedad. (A.M.Gea, Sección III-II, 82, fol. 1).

[24] SANCHEZ VILLALBA, Julián, Trabajos en el medio rural I. Ganadería, apicultura y afines, núm. 4…, 2011, pp. 5-8.

[25] Tratado Breve de la Cultivación y Cura de las Colmenas. Ordenanzas de Colmenería de la Ciudad de Sevilla y su Tierra, Luis Méndez de Torres; José Ramón Guzmán Álvarez (ed. lit.), Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca, 2006. Las ordenanzas de colmeneros del concejo de Córdoba (siglos XV-XVIII), Patricio Hidalgo Nuchera, F. Padilla Álvarez, Editores: Córdoba: Ayuntamiento de Córdoba, Departamento de Cultura, 1998.

[26] DÍAZ LÓPEZ, Julián Pablo, “La fiscalidad concejil sobre los abejares trashumantes en la Tierra de Vera (Almería) durante la época morisca”, Tiempos modernos: Revista Electrónica de Historia Moderna, Vol. 6, Nº. 16, 2008.

[27] PALLARES JIMENEZ, Miguel Ángel, “Un gremio de apicultores en los siglos XVII y XVIII: La cofradía de Abejeros de Santa Ana de Tauste”, Jornadas de Estudios sobre las Cinco Villas (4ª, 1988, Sos del Rey Católico), [Ejea de Los Caballeros, 1990], pp. 45-66. BLASCO SANCHEZ, Jesús, “Fundación del Consejo de Mesta de Ganaderos y Colmeneros de Ateca (1664)”, Temática Atecana (1997-2007), 11 edición especial, Ateca, 2011, pp. 309-227.

[28] JAIME LORÉN, José M. de y JAIME GÓMEZ, José de, “Jaime Gil (Magallón, 1585): autor de uno de los libros más importantes de la historia de la apicultura española”, Cuaderno de Estudios Borjanos, núms. 43-44, (Borja, Zaragoza), 2000-2001, pp. 137-184.

[29] JAIME LOREN, José M. de,”Sobre la primicia hispana en cuanto a los envíos de abejas europeas a América”, Llull: Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, vol. 26, núm. 56, 2003, págs. 595-612.

[30] Apicultura ó Tratado de las abejas y sus labores: de las colmenas, colmenar y colmenero: de los enemigos de las abejas y de las enfermedades que estas padecen, Ignacio Redondo, Valencia, Librerías “París-Valencia”, 1999.

[31] “Recorrido por la arquitectura vernácula de Aragón. Tipologías y símbolos”, Sukil, 4, (Pamplona, 2004), pp. 421-438

[32] JAIME LORÉN, José M. de y JAIME GÓMEZ, José de, “Variaciones de etnología colmenera”, Cuadernos del Baile San Roque, 12, (Calamocha, 1999), pp. 47-94.

[33] CHEVET, Robert y Félix Antonio RIVAS, Apuntes sobre la apicultura tradicional en Aragón. Diputación Provincial de Zaragoza. Zaragoza. 2008. DE JAIME GÓMEZ, J. y DE JAIME LORÉN, J. M., Aproximación a la historia de la apicultura aragonesa. Ed. Gobierno de Aragón. Zaragoza, 2004. DE JAIME GÓMEZ, J. y DE JAIME LORÉN, J. M., Historia de la apicultura española. Desde los orígenes hasta 1492, vol. 1, Ed. de los autores. Calamocha, 2001. DE JAIME GÓMEZ, J. y DE JAIME LORÉN, J. M., Historia de la apicultura española. Desde 1492 hasta 1808. vol. 2, Ed. de los autores. Calamocha, 2002.

[34] RIVAS, Félix A., “Arnales, banqueras y abejares”, La magia de viajar por Aragón, 5, (Zaragoza, 2005), pp. 18-25.

[35] Alcaine.blogia.com. En esta página de marzo de 2008 se incluye un artículo muy interesante titulado: los arnales de Alcaine: unas construcciones singulares de Teruel

[36] DIAZ Y OTERO, Ernesto, y NAVES CIENFUEGOS, Francisco Javier, “Los colmenares tradicionales del noroeste de España”, Acafa, núm. 3, 2010, págs. 8-22.

[37] TORRES MONTES, Francisco, “De los nombres de la casa de las abejas (estudio de dos de sus términos), Actas del XXXVII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística (SEL), editadas por Inés Olza Moreno, Manuel Casado Velarde y Ramón González Ruiz, Departamento de Lingüística hispánica y Lenguas modernas. Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2008.

[38] Vid. los artículos de CHEVET, R. y B., “El arna aragonesa: una apicultura multimilenaria en España”, Serrablo, núms. 68-69-70-71-72-73-74-76-79. PALLARUELO, Severino, “Arnales”, Revista del Centro de Estudios del Sobrarbe, núm. 2, 1996, pp. 37-45. RIVAS GONZÁLEZ, Félix A., “Arnales, banqueras y abejares”…, pp. 18-25.

[39] ROBERTO DE ALMEIDA, Rui, MORÍN DE PABLOS, Jorge, “Colmenas cerámicas en el territorio de Segóbriga. Nuevos datos para la apicultura en época romana en Hispania”, Cerámicas hispano-romanas II: producciones regionales, (coord. por Darío Bernal Casasola, Albert Ribera i Lacomba), 2012, págs. 725 774. MORENO MARTIN, Andrea, HURTADO MULLOR, Tomás, FUENTES ALBERO, María de las Mercedes, “Nuevas aportaciones al estudio de la apicultura en época ibérica”, Recerques del Museu d’Alcoi, núm. 13, 2004 , págs. 181-200. MATA PARREÑO, Consuelo, BONETE ROSADO, Helena, “Testimonios de apicultura en época ibérica”, Verdolay: Revista del Museo Arqueológico de Murcia, Homenaje a la Dra. Dª Ana María Muñoz Amilibia, núm. 7, 1995, págs. 277-285.

[40] “Es suficiente que haya tres filas de colmenas colocadas las unas más arriba de las otras, pues aun en este caso registra el colmenero con poca comodidad las de la fila superior…”, en Los doce libros de agricultura que escribió en latín Lucio Junio Moderato Columela traducidos al castellano por D. Juan María Álvarez de Sotomayor y Rubio, tomo II, comprende los últimos cinco libros, Madrid, 1824, imprenta de D. Miguel de Burgos, libro IX, fol. 53.

[41] RIVAS GONZALEZ, Félix A., “Arnales, banqueras y abejares”…, pp. 18-25. EDO HERNÁNDEZ, Pilar, “La arquitectura popular de los abejares y colmenares en Bañón (Teruel)”, Cuadernos del Baile San Roque, 26, (Calamocha, 2013), pp. 43-54. RIVAS, Félix A. “La apicultura tradicional en Cerveruela”, El Acere, 6 (2007). Robert Chevet, “Apicultura tradicional en los alrededores de Borja” Cuadernos de estudios borjanos, Nº 48, 2005, págs. 271-298. CHEVET, R., “Les ruchers bâtis de Castejón de Monegros: description des sites », Les cahiers d Apistoria, 2010, “Abejares en el Bajo Gállego”, página web El Retabillo de Carlos Urzainqui Biel.

[42] SANCHEZ VILLALBA, Julián, Trabajos en el medio rural I. Ganadería, apicultura y afines, núm. 4…, 2011, pág.

ILUSTRACIONES

- DE ENJAMBRES Y ABEJAS | Juan Manuel Berges Sánchez

- DE ENJAMBRES Y ABEJAS | Juan Manuel BERGES

- DE ENJAMBRES Y ABEJAS | Juan Manuel BERGES

- DE ENJAMBRES Y ABEJAS | Juan Manuel BERGES

- DE ENJAMBRES Y ABEJAS | Juan Manuel BERGES

- DE ENJAMBRES Y ABEJAS | Juan Manuel BERGES

- DE ENJAMBRES Y ABEJAS | Juan Manuel BERGES

- DE ENJAMBRES Y ABEJAS | Juan Manuel BERGES

- DE ENJAMBRES Y ABEJAS | Juan Manuel BERGES

Pingback: Colmenares - Casa rural Espigas Altas

Pingback: Bibliografía de Juan Manuel Berges Sánchez | CECAL

Pingback: Bibliografía de Juan Manuel Berges | CECAL

Pingback: Bibliografía de Juan Manuel Berges « Orihuela del Tremedal